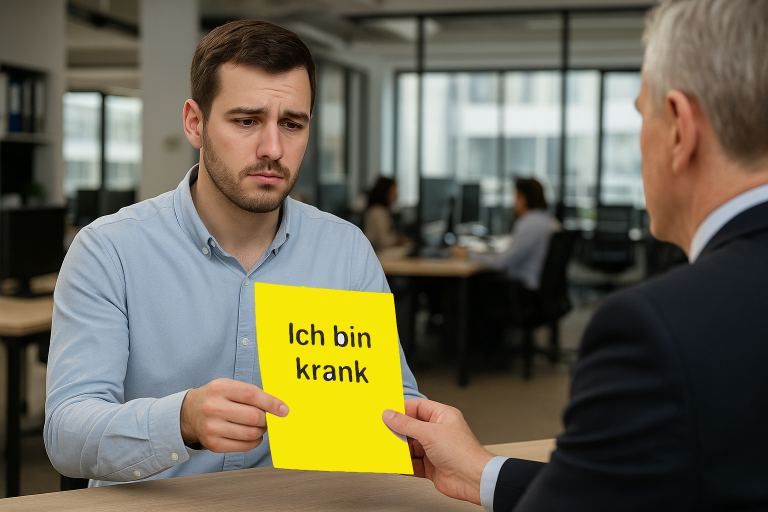

„Ich bin krank“

– was wirklich hinter vielen Krankmeldungen steckt

Es sind nur drei Worte, und doch tragen sie ein ganzes Universum an Bedeutungen in sich: „Ich bin krank.“

Täglich werden sie tausendfach ausgesprochen – am Telefon beim Arbeitgeber, in Arztpraxen oder gegenüber Freunden. Für manche klingen sie wie eine Ausrede, für andere wie ein Eingeständnis. Kaum ein Satz löst so viele Reaktionen aus, und kaum ein Satz ist so schwer zu deuten.

Denn wer „krank“ ist, ist nicht immer körperlich beeinträchtigt. Oft bedeutet es etwas anderes: Ich kann nicht mehr. Ich brauche Abstand. Ich halte diesen Druck nicht mehr aus.

Wenn Funktionieren zur Pflicht wird

Unsere Gesellschaft ist auf Leistung gebaut. Schon früh lernen wir, dass Anstrengung, Einsatz und Durchhaltevermögen Tugenden sind. Wer krank ist, fällt aus – und wer ausfällt, verursacht Lücken, Kosten, Umstände.

Deshalb versuchen viele, so lange wie möglich zu funktionieren. Man geht zur Arbeit mit Kopfschmerzen, mit Schlafmangel, mit Sorgen, die man beiseiteschiebt. „Wird schon wieder“, sagt man. Doch irgendwann wird es nicht mehr.

Viele Krankmeldungen sind in Wahrheit späte Signale einer Überforderung, die sich über Wochen oder Monate aufgebaut hat. Nicht selten sind es Menschen, die besonders pflichtbewusst, engagiert oder loyal sind, die irgendwann nicht mehr können. Sie brechen nicht ein, weil sie schwach sind – sondern weil sie zu lange stark waren.

Die stille Müdigkeit

Von außen betrachtet wirken viele Betroffene unauffällig. Sie erledigen ihre Aufgaben, nicken, lächeln, nehmen Termine wahr. Und doch spüren sie innerlich eine Leere, die sie selbst kaum erklären können. Der Körper ist da, aber die Energie fehlt.

Diese Form der Erschöpfung hat kein Fieber, keinen Ausschlag, kein klares Symptom. Sie entsteht, wenn Anforderungen, Tempo und Verantwortung dauerhaft höher sind als das, was ein Mensch ausgleichen kann.

Wenn dann die Krankmeldung kommt, ist sie häufig nicht der Beginn, sondern das sichtbare Ende eines langen inneren Kampfes. Ein Kampf, den viele im Stillen geführt haben – gegen Müdigkeit, Gereiztheit, Konzentrationsschwäche oder das Gefühl, einfach nicht mehr zu genügen.

Unverständnis im Umfeld

Im Kollegenkreis oder Freundeskreis sorgt das oft für Stirnrunzeln. „Gestern war der doch noch ganz normal!“ oder „Die hat doch nur keine Lust!“

Diese Reaktionen zeigen, wie schwer es uns fällt, mentale Erschöpfung als Krankheit zu akzeptieren. Wir sehen, was sichtbar ist – und vergessen, dass die Seele keine Gipsbinde trägt.

Manchmal ist es gerade die Unfähigkeit, Schwäche zu zeigen, die Menschen erst krank macht. Wer nie gelernt hat, eine Grenze zu ziehen, wird irgendwann vom Körper oder der Psyche dazu gezwungen. Die Krankmeldung ist dann nicht das Problem, sondern das letzte Mittel, sich selbst zu schützen.

Krank ohne Krankheit

Statistisch gesehen sind psychische Erkrankungen längst einer der häufigsten Gründe für Arbeitsausfälle. Doch viele, die sich krankmelden, wissen gar nicht, dass ihr Zustand darunterfällt. Sie sagen nicht: „Ich habe eine Depression.“ Sie sagen: „Ich bin krank.“

Damit drücken sie oft genau das Richtige aus – denn sie sind krank, nur auf eine Weise, die sich schwer messen lässt.

Stress, Konflikte, Überforderung, Ängste, Einsamkeit – all das kann den Körper so belasten, dass er reagiert: mit Rückenschmerzen, Schlafstörungen, Magenproblemen, Kreislaufbeschwerden.

Der Körper sagt dann, was der Kopf nicht mehr formulieren kann: Ich brauche eine Pause.

Gesellschaftlicher Spiegel

Die wachsende Zahl an Krankmeldungen ist kein Zeichen dafür, dass Menschen empfindlicher werden. Sie ist ein Spiegel unserer Zeit. Sie zeigt, dass immer mehr Menschen spüren, wie sehr sie unter der Daueranspannung leiden, die unser Alltag mit sich bringt – und dass sie, bewusst oder unbewusst, einen Ausweg suchen.

Vielleicht sollte man also auf eine Krankmeldung nicht zuerst mit Misstrauen reagieren, sondern mit der Frage: Was hat diesen Menschen so weit gebracht, dass er sich abmelden musste, um sich selbst zu schützen?

Diese Haltung ist kein Freibrief für Bequemlichkeit, sondern Ausdruck von Menschlichkeit.

Was sich ändern muss

Wenn wir Gesundheit wirklich verstehen wollen, müssen wir den Begriff weiter fassen. Gesundheit ist nicht nur die Abwesenheit von Krankheit, sondern das Gleichgewicht zwischen Körper, Geist und sozialem Umfeld.

Dieses Gleichgewicht ist empfindlich. Es gerät ins Wanken, wenn Menschen keine Zeit mehr finden, sich selbst wahrzunehmen, wenn sie ständig erreichbar sind, wenn Erholung mit Schwäche verwechselt wird.

Es braucht Strukturen – in Unternehmen, in Schulen, in Familien – die es erlauben, Pausen zu machen, ohne sich rechtfertigen zu müssen.

Und es braucht Orte, an denen Menschen lernen, ihre eigenen Signale wieder zu spüren. Denn wer merkt, dass er müde ist, bevor er erschöpft ist, muss sich nicht mehr „krankmelden“.

Ein neuer Blick auf das Wort „krank“

Vielleicht ist es an der Zeit, die drei Worte „Ich bin krank“ anders zu verstehen: nicht als Rückzug, sondern als Wendepunkt.

Sie können der Beginn einer ehrlichen Auseinandersetzung sein – mit der eigenen Belastung, mit dem, was fehlt, mit dem, was zu viel geworden ist.

In dieser Phase kann Unterstützung helfen, die weder Therapie ersetzt noch Leistungsdruck erzeugt, sondern hilft, Klarheit, Stärke und Gelassenheit zurückzugewinnen.

Genau hier setzen moderne Begleitangebote wie happinoa® an: nicht als Diagnose, sondern als Orientierungshilfe – ein digitaler Kompass, der hilft, das eigene Gleichgewicht wiederzufinden.

Denn am Ende geht es nicht darum, weniger krank zu sein, sondern wieder ganz zu werden. Gesundheit beginnt dort, wo wir aufhören zu funktionieren – und anfangen, uns selbst zuzuhören.